「働き方改革関連法」が、いよいよ4月からスタート!

年次有給休暇取得義務化の実務ポイント

この4月より、労働基準法の改正で、年次有給休暇(以下、有休という)の取得義務が開始されます。これまで、有休の取得率に課題を感じつつ解決を先延ばしにしていた企業も、本腰を入れて取り組む必要があります。今号では、取得義務化に向けた企業の実務対応の進め方について解説していきます。

この4月より、労働基準法の改正で、年次有給休暇(以下、有休という)の取得義務が開始されます。これまで、有休の取得率に課題を感じつつ解決を先延ばしにしていた企業も、本腰を入れて取り組む必要があります。今号では、取得義務化に向けた企業の実務対応の進め方について解説していきます。

1. |

取得義務の対象者 |

2019年4月1日以降に年10日以上の有休が付与される労働者 |

||||||||||||

2. |

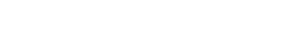

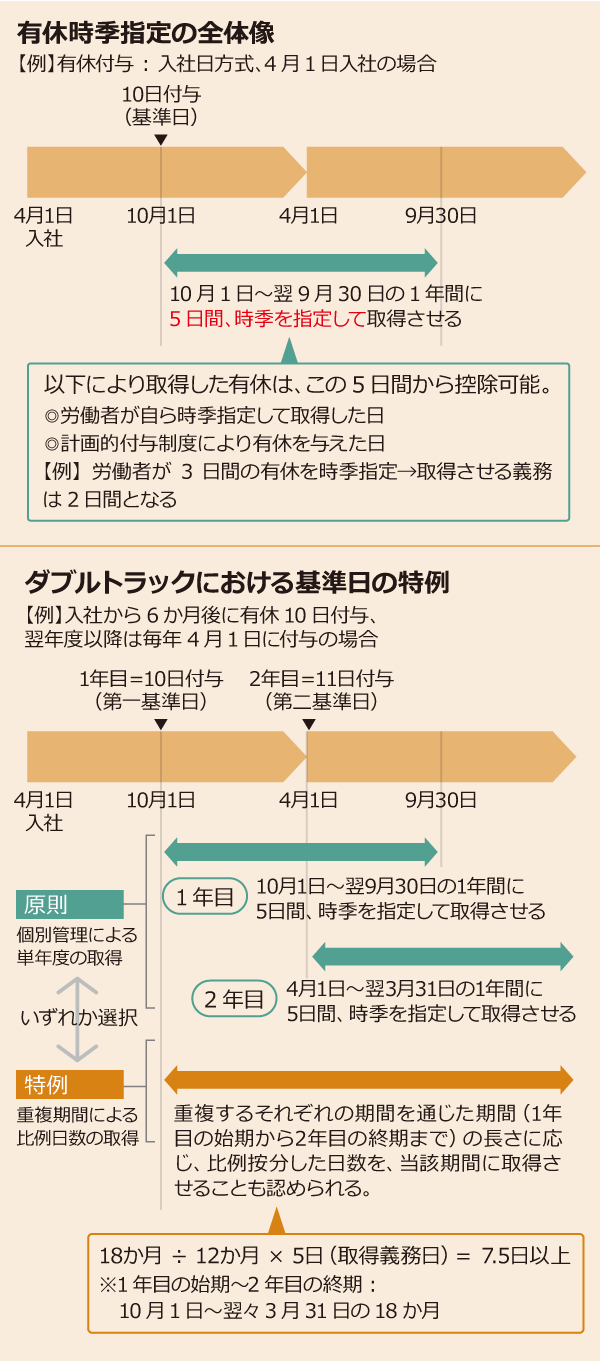

5日間の取得時季の指定方法 (図表2参照) |

|

||||||||||||

3. |

年次有給休暇管理簿の作成 |

労働者ごとに基準日・取得日・取得日数を明記した管理簿を作成し、3年間保存が必要 |

||||||||||||

4. |

罰則 |

取得義務に未達の場合には、30万円以下の罰金(未達者1人につき1罪) |

1. |

取得義務の対象者 |

2019年4月1日以降に年10日以上の有休が付与される労働者 |

||||||||||||

2. |

5日間の取得時季の指定方法 (図表2参照) |

|

||||||||||||

3. |

年次有給休暇管理簿の作成 |

労働者ごとに基準日・取得日・取得日数を明記した管理簿を作成し、3年間保存が必要 |

||||||||||||

4. |

罰則 |

取得義務に未達の場合には、30万円以下の罰金(未達者1人につき1罪) |

現状分析では自社の有休ルールの仕組みと取得率を確認します。それぞれで確認するポイントは図表4となります。取得率の分析の結果、未取得の要因が組織にある場合、本人やその上司の当事者に任せるだけでなく、会社全体で解消に取り組んでいくことが必要です。

現状分析では自社の有休ルールの仕組みと取得率を確認します。それぞれで確認するポイントは図表4となります。取得率の分析の結果、未取得の要因が組織にある場合、本人やその上司の当事者に任せるだけでなく、会社全体で解消に取り組んでいくことが必要です。1. |

仕組 |

自社の有休ルールを整理し、複雑かつ不明瞭な部分がないか次の視点で確認する。 ①自社の企業規模、採用状況にあった期日管理ができるか ②取得状況が可視化されており、各人の取得状況を随時把握できる状態にあるか |

2. |

取得率 |

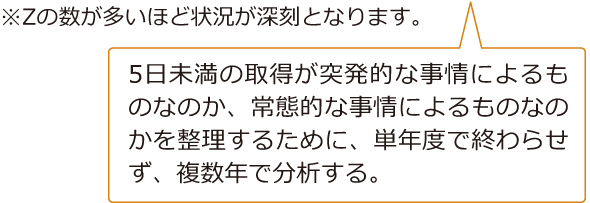

「個人単位」と「組織単位」で分析し、未取得の要因がどこにあるかを特定する。 ①個人単位:複数年で分析し、個人ごとの深刻度を整理する(図表5参照) ②組織単位:複数のカテゴリーに分類して比較分析する 【カテゴリー分類例】拠点別、部署別、職務別、役職別、など |

| 従業員名 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 評価 |

|---|---|---|---|---|

| Aさん | 10日取得 | 2日取得 | 8日取得 | Z |

| Bさん | 3日取得 | 4日取得 | 7日取得 | ZZ |

| Cさん | 2日取得 | 1日取得 | 4日取得 | ZZZ |

| Q | 分析の結果、取得率が高い場合でも企業が時季指定する必要があるのか。 |

| A | 法改正の主旨は取得率の低い従業員の環境改善にあるといえます。取得率が高く、各人が5日以上取得できる環境にある場合は、基本的には、引き続き個人主導の管理に任せる方針で問題ないといえます。一方、取得率が低い場合は、企業主導による管理が必要となります。 |

1. |

仕組 |

自社の有休ルールを整理し、複雑かつ不明瞭な部分がないか次の視点で確認する。 |

2. |

取得率 |

「個人単位」と「組織単位」で分析し、未取得の要因がどこにあるかを特定する。 |

| 従業員名 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 評価 |

|---|---|---|---|---|

| Aさん | 10日取得 | 2日取得 | 8日取得 | Z |

| Bさん | 3日取得 | 4日取得 | 7日取得 | ZZ |

| Cさん | 2日取得 | 1日取得 | 4日取得 | ZZZ |

| Q | 分析の結果、取得率が高い場合でも企業が時季指定する必要があるのか。 |

| A | 法改正の主旨は取得率の低い従業員の環境改善にあるといえます。取得率が高く、各人が5日以上取得できる環境にある場合は、基本的には、引き続き個人主導の管理に任せる方針で問題ないといえます。一方、取得率が低い場合は、企業主導による管理が必要となります。 |

|

|

|

|

|

|